Le mythe visuel de l’Amérique : le paysage américain entre enfer et paradis : La conquête face aux cycles de l’Histoire. Lauric Guillaud – Berder 2019, n° 16, pages 29-43

L’empire suit son cours vers l’Ouest /Les quatre premiers actes sont déjà révolus /Un cinquième achèvera la pièce avec le jour ; /La dernière est la plus noble descendance du Temps. (G. Berkeley)

Pour définir le cadre cyclique de l’Amérique du Nord et de ses imaginaires, il faudrait revisiter près de trois cents ans d’histoire, de rêves, de croyances et de mythes. Pour percer cet imaginaire nord-américain, je reste fidèle à la méthode préconisée par Max Weber : « Partir de l’irréel pour aller au réel ». C’est en effet l’imaginaire qui donne corps à la réalité, qui lui donne sens. L’Amérique est inventée avant d’être découverte. On y projette les mythologies et les fantasmes de l’Europe, Atlantide, Amazones, royaume du Prêtre Jean et paradis terrestre. Le « Mundus Novus » est d’abord une terre d’archaïsme. Puis, peu à peu, la vision évolue, passant de l’éden à l’enfer, au gré du regard des explorateurs, des colons et des artistes. Il faut donc parler d’images – celles dont la parturition fut laborieuse, aussi difficile que celle de la littérature américaine, qu’on peut dater de la fin du XVIIIe siècle. De même, les premières représentations de l’espace, qui marquent le début de l’art national, datent du début du XIXe siècle. Tout commence par le vertige généré par l’irreprésentable du paysage, l’indicible qui conduit les premiers écrivains comme C. B. Brown, à se servir de l’imaginaire de l’Ancien Monde (le gothique) pour affirmer celui du Nouveau.

Le paysage est une question de regard mais cette notion prend une dimension particulière en Amérique du Nord où le paysage rompt avec bien des canons européens. Les découvreurs des grands espaces font face à des espaces sauvages, en regard d’échelles sans commune mesure avec les terres du Vieux Monde. Pour les qualifier, ils les baptisent wilderness, terrifiant « pays désert, chaos hurlant et désolé », « forêt de la nuit » originelle. Dès 1620, le regard géographique se trouve lié au regard historique et culturel. Loin de la tabula rasa du prétendu Nouveau Monde, les Puritains projettent sur le paysage un trop-plein d’images suscitées par la croyance ou la peur. Ils meublent le vide du décor par le fantasme, constituant ce que Julien Gracq appellera plus tard une sorte de « paysage-histoire » qui réactive l’épopée biblique du Peuple d’Israël (« typologie »). Á partir de Charles Brockden Brown (1798-99), les écrivains américains vont livrer une version gothicisée, intériorisée, d’un paysage perçu le plus souvent comme hanté. Chez les premiers auteurs prédomine une vision gothique, d’ampleur cosmique ou apocalyptique, où affleurent les ombres du passé et la violence de l’Histoire. En voulant rendre compte du paysage, les voyageurs vérifient la remarque de D. H. Lawrence : « Le paysage américain n’a jamais été en accord avec l’homme blanc. Jamais. Et l’homme blanc ne s’est peut-être jamais senti aussi amer qu’ici en Amérique, où le paysage, dans sa beauté même, semble diabolique, grimaçant, et s’oppose à lui. »[1]

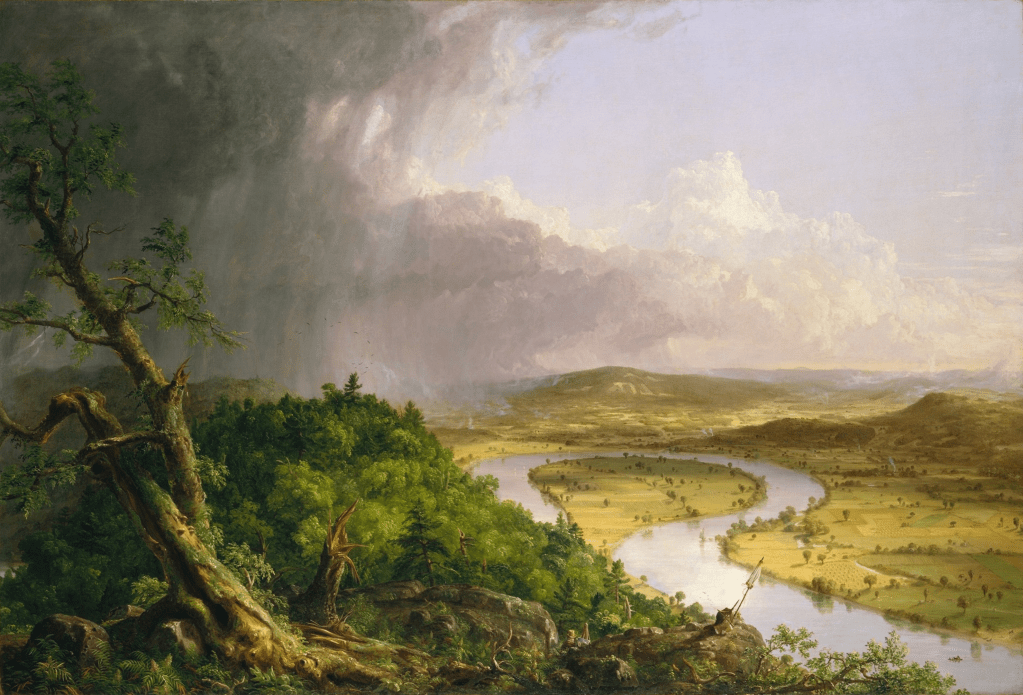

Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que s’opère une prise de possession visuelle de l’espace. Celle-ci s’accompagne d’une volonté de domination civilisatrice nécessitant un processus d’hybridation du paysage. Se réalise alors la synthèse entre les deux visages archétypaux de l’Amérique – un « désert hurlant » (a howling desert) et un Paradis (an Eden), une nature sauvage et une nature domestiquée – qui se traduit par l’émergence du paysage mixte, un nouvel espace-entre, un territoire neutre combinant harmonieusement Arcadie et Métropolis. La transformation de l’espace américain passe par une transformation du regard. Le mythe visuel de l’Amérique requiert « une dilatation de l’oeil » (W. C. Bryant), une vision panoramique qui englobe non seulement une perspective mais une prospective à la mesure de l’espace apparemment infini. Le paysage américain passe à une horizontalité sans précédent dans la peinture européenne. Ce format hyperbolique se veut proportionnel à l’incommensurabilité spatiale et temporelle de la nature américaine. Avec son disciple Church, Thomas Cole crée la première école américaine de paysage, the Hudson River School. Les manifestations de la grandiose nature américaine – la sauvagerie des montagnes et des forêts, la violence des phénomènes naturels, le cycle des saisons – sont autant de signes d’une immanence divine, choc spirituel que l’artiste va traduire par de violents contrastes chromatiques, trouées lumineuses dans des cieux orageux, mystérieux rayonnements sur de sombres vallées parsemées de rochers. Mais le paysage était hanté depuis plus longtemps.

Hudson River School

Le paysage pré-gothique ou les vestiges de l’ordre ancien.

Au XVIIe siècle, les Puritains sont hantés par l’idée d’un espace païen, l’équivalent physique d’un chaos mental, au point que Michael Wigglesworth baptise l’Amérique du Nord région de «l’éternelle nuit » et de la « mort menaçante » : « Une étendue sauvage, hurlante solitude, / Où ne vivaient que démons infernaux »[2]. Terroir équivaut à terreur : les croyances importées se greffent sur un paysage présenté comme maléfique. Sortir de la plantation est certes une transgression morale et spatiale, mais la plongée dans la sauvagerie implique autre chose qu’une simple topologie : le défrichage des terres de l’Ouest est ce processus paradoxal d’immersion individuelle dans les ténèbres du passé, emblématique de la quête collective des horizons futurs. Pour comprendre la destinée de l’Amérique, il suffit de « lire » le territoire. Et la lecture en est souvent terrifiante…

La première relation que l’on ait des chutes du Niagara inspire plus la frayeur que l’admiration. Voici ce qu’écrit le Père Hennepin en 1679 :

…une cascade au rythme cadencé, énorme, prodigieuse, qui chute de façon stupéfiante… Au pied de cet horrible précipice, nous trouvons le Niagara… Les eaux qui tombent de cette grande hauteur produisent une écume et un bouillonnement des plus effroyables qui puissent s’imaginer, faisant un bruit atroce, plus terrible que celui du tonnerre… un lugubre rugissement que l’on peut entendre à plus de quinze lieues à la ronde[3].

Au milieu du XIXe siècle, Orsanus Turner s’exclame :

Nous avons tendance à nous qualifier nous-mêmes d’habitants d’un nouveau monde, et nous sommes confrontés à de si nombreuses traces des temps anciens ! Nous faisons disparaître les forêts et parlons familièrement de dompter le sol vierge ; – et pourtant la charrue retourne les crânes de ceux dont l’histoire s’est perdue ![4]

Au moment où devrait triompher l’horizontalité de la conquête s’ouvre une verticalité temporelle angoissante. Une proto-archéologie exhume du sol des crânes qui questionnent son statut virginal. La terre d’élection devient une terre des morts. La découverte des tumuli multiplie les conjectures sur le passé du continent (des tribus perdues d’Israël aux Égyptiens). En 1773, William Bartram observe en Géorgie « une stupéfiante pyramide conique, ou un tumulus artificiel, de vastes terrasses en forme de quadrilatère, et une grande zone immergée, de forme cubique, ainsi que les vestiges d’une grande cité indienne, œuvre d’une puissante nation, dont l’apogée, peut-être, précéda de loin la découverte de ce continent. »[5] Ce genre de témoignage annonce les descriptions de Meriwether Lewis (le compagnon de Clark), qui influenceront à leur tour E. A. Poe (Julius Rodman). Entre-temps seront publiés Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain (1776-1788) de Gibbon et l’ouvrage de Volney, Les Ruines, ou méditations sur les révolutions des empires(1791), traduit en 1804. Leur influence sera considérable[6].

On a parfois tendance à évacuer l’importance du gothique. Or, la terreur, depuis le XVIIe siècle, a été le moteur paradoxal de la création et les thèmes véhiculés par le gothique (omniprésence de la mort, solitude et enfermement, dilemmes ontologiques, désordre psychique, chaos social ou spirituel, exil) correspondent à de profondes tendances de l’âme américaine, lesquelles s’expriment à travers le décor[7]. Au cœur du gothique gît une ambiguïté qui correspond bien à une mentalité américaine souvent schizoïde.

Dans « The Prairies » (1832), W. C. Bryant, dans un accès de mélancolie cosmique, médite sur ces « Jardins du Désert » où retentissaient jadis une « langue disparue » : « Sont-ils ici, / Les défunts d’autres temps ? Et la poussière / De ces belles solitudes fut-elle jadis douée d’une vie / Brûlante de passion ? Que les imposants tumulus / Qui dominent les rivières ou qui se dressent / Dans l’obscure forêt peuplée d’antiques chênes / Répondent ». (« The Prairies »)[8]

Le paysage devient le théâtre d’une histoire cyclique à jamais recommencée. Étrange Nouveau Monde qui accentue l’insignifiance humaine et déclenche le retour des morts : « Cours te perdre dans l’immense étendue des bois / Où roule l’Oregon, sourd à tout bruit, / Sauf celui de ses propres bonds… / Cependant, les morts sont ici » (« Thanatopsis », 1817).

Visiblement, l’ordre nouveau n’a pas renversé l’ordre ancien. Parfois, le réel et l’idéal, le présent et l’antique se mêlent en une fusion fantasmatique. La nature devient temple classique et la forêt américaine refuge des faunes et des nymphes. Irving évoque les « satyres et les divinités sylvestres de l’antiquité », tandis que Longfellow se réfère aux eubages ou aux druides[9]. Si les expansionnistes célèbrent la beauté des espaces à conquérir, les écrivains sont comme pétrifiés devant un décor qui résiste à l’entendement. L’avènement de la République semble sans effets sur la vision de l’environnement. Il appartiendra aux artistes du XIXe siècle de traduire esthétiquement la maîtrise progressive et progressiste du territoire. Mais, pour l’heure, le romancier ou le voyageur continuent d’appréhender l’espace à travers le prisme de la peur ou de l’imagination. Les lumières du siècle n’ont pas allégé les ombres du wild. La nature américaine est véritablement « monumentale » au sens étymologique. Partout affleure le « souvenir » dans un paysage qui se donne pourtant sans mémoire.

L’imaginaire américain, conditionné par la culture européenne, a trouvé dans les vestiges ou les reliques de l’archaïque, la clef de son développement futur. Il n’a acquis son originalité qu’en se replongeant dans les origines. Confrontés au chaos, les écrivains sont tentés par la fuite ou par l’exil, pris de vertige devant un paysage en transformation constante dont ils tentent de fixer à jamais la beauté ou la terreur dans leurs œuvres. Si ces déserteurs de l’Histoire sont encore américains, c’est que leurs contradictions sont riches d’avenir sur le plan de la littérature nationale. Certains voyageurs étrangers comme Charles Dickens ont eux-mêmes touché du doigt « l’ombre de violence et de sombre cruauté [qui] tremble dans l’air [américain] », comme l’écrivait D. H. Lawrence.

Les cycles picturaux de Cole

L’idéalisme de l’évêque George Berkeley (1685-1753) est nourri de sagesse antique. Chez lui, la topologie, associée au symbolisme solaire, correspond au passage de cinq cycles :

« L’empire suit son cours vers l’Ouest /Les quatre premiers actes sont déjà révolus /Un cinquième achèvera la pièce avec le jour ; /La dernière est la plus noble descendance du Temps ».

L’idée d’empire suit une destinée occidentale : la translatio imperii est passée du Proche Orient vers la Grèce, de la Grèce vers Rome, de Rome vers l’Europe de l’Ouest. Le stade final se situe de l’autre côté de l’Atlantique.

Timothy Dwight, dans son poème millénariste America (1771), voit l’imperium se déplacer dans le sillage de Colomb, essaimer de « glorieuses Romes » sur les « vastes champs » de l’Amérique, avant de rejaillir sur le monde entier. En 1816, John Galt prolongera ces visions dans The Life and Studies of Benjamin West. Devant les ruines de Rome, son héros ne peut s’empêcher de mettre en parallèle les destins de l’empire romain et des États-Unis. La civilisation quitte le vieux monde pour le nouveau, et Benjamin West « se réjouissait à la pensée de la grandeur de la destinée de Rome, qui semblait toucher l’Amérique ». Il y avait décidément « un grand cycle des affaires humaines » (Tuveson) qui suivait une trajectoire occidentale, et qui faisait de l’Amérique une Nouvelle Rome. Comme l’a bien vu J.-C. Pichon, il y aura des hommes pour déceler le parallèle Rome/Amérique au XIXe siècle, « tels qu’Emerson ou Tocqueville avouant que les destins de Rome les éclairaient sur ceux, à venir, des USA ».

En 1895, Brooks Adams publie son The Law of Civilization and Decay dans lequel il expose sa théorie cyclique de l’histoire. Les civilisations se font et se défont selon une alternance de périodes de dispersion et de concentration. Le monde occidental a atteint la deuxième période et son déclin est inéluctable. Cet ancien thème, déjà traité par Goethe ou Nietzsche, connaîtra une grande faveur dans les années 1920, au sein même de l’apparente prospérité de la société américaine, avec le succès du philosophe allemand Oswald Spengler et son Déclin de l’Occident.

Dès le début du siècle, Thomas Cole avait révolutionné l’art américain, grâce à une peinture éminemment cyclique exaltant les rythmes de la vie, des saisons et des fleuves, ainsi que l’immuabilité des montagnes. Comme Bryant (« Thanatopsis »), Cole voit dans le monde physique le travail du divin. Cole dira à son ami Asher Brown Durand, « La nature sauvage est un endroit approprié pour parler de Dieu ». En écho, Durand affirmera la « haute mission » dévolue à l’artiste-paysager, de révéler le potentiel divin de la nature : « Regarde / L’espace de la cité affairée dans la nuit – / La chute des nations – de nouveaux empires s’élevant sur les ruines des anciens – / Mais jamais tu ne reverras ces royaumes / Cachés par des bois illimités, où rôdent des sauvages »[10].

Landscape—Scene from « Thanatopsis »

Cole éprouve des émotions conflictuelles face à l’Histoire. Comme Washington Irving, il est fasciné par les sédiments historiques du Vieux Monde. « En dépit de la beauté exceptionnelle du paysage américain, écrit-il, il nous manque des associations comme celles qui se rattachent à l’Ancien Monde. La simple nature ne suffit pas ». Pourtant, Cole s’efforce de résister à la tentation européenne. En 1832, il expédie de Florence une toile en espérant que le public américain « [lui] saura gré de ne pas avoir oublié ces paysages sublimes qui [lui] donnent tant de joie ; des paysages dont la splendeur particulière n’a aucun équivalent dans cette partie de l’Europe ». L’artiste américain ne peint cependant à l’époque que des châteaux, des aqueducs et des temples en ruines.

En Italie, Cole est confronté aux énigmes du temps. Que reste-t-il de l’Histoire ? Devant la forteresse de Maschio à Volterra en 1831, Cole s’étonne : « Pourquoi ce cadre lumineux est-il dépourvu d’ombres ? » Où sont passés les signes du passé tyrannique ? Pour le peintre, l’apparence première est trompeuse, n’offrant que des indices superficiels qui taisent les siècles antérieurs. Si Cole est profondément marqué par le spectacle des ruines de l’Antiquité classique en Italie, c’est qu’elles sont depuis des lustres les témoins muets de la fragilité de la condition humaine, soumise aux cycles. Le peintre connaît la conclusion de La Décadence et la chute de l’Empire romain de Gibbon : « Le déclin de Rome était l’effet naturel et inévitable d’une trop grande extension. La prospérité a amené la décadence ; les causes de destruction augmentaient avec l’agrandissement de l’Empire, et, dès que le temps ou un accident ôtèrent les supports artificiels, la construction s’effondra sous son propre poids ».

Comme ses contemporains, Cole a eu la révélation traumatisante des cycles historiques en lisant l’ouvrage de Volney, Les Ruines, ou méditations sur les révolutions des empires (1791), qui anticipe de plus d’un siècle la fameuse citation de Valéry, « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ». Cet intérêt est remarquable chez un citoyen des États-Unis qui ne s’intéresse en général aux cycles historiques que pour en nier la phase descendante, suggérant par là-même que l’empire étasunien est éternel.

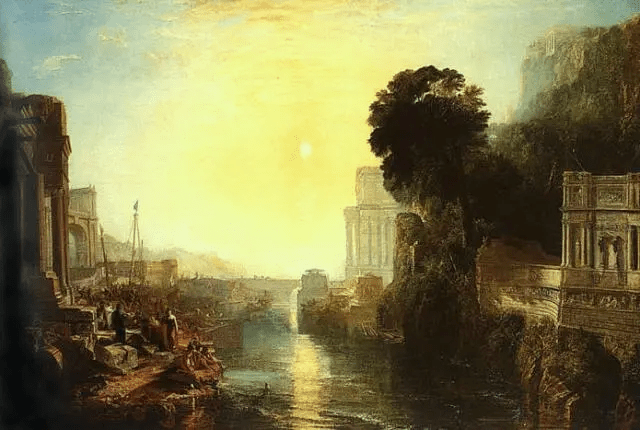

Le spectacle des ruines des civilisations anciennes, allié à la toile de Turner, Dido Building Carthage, or The Rise of the Carthaginian Empire (1815), conduit Cole à concevoir des cycles picturaux. Il en résulte The Course of Empire (Le Cours de l’empire), paroxysme de la sombre vision de l’artiste. L’ensemble se compose de cinq peintures allégoriques, chacune représentant le même décor à un moment différent.

Il s’agit de retracer le cheminement de la civilisation depuis l’époque primitive, en passant par la période pastorale puis par l’ère de l’urbanisation, jusqu’au cataclysme final, à la désolation et au silence ultimes. Dans L’État sauvage, la première lumière du jour, comme émergeant du chaos, éclaire l’aube de la civilisation. La nature primordiale est à la fois pour Cole l’aspect le plus distinctif de l’Amérique et l’image d’une création encore préservée, spectacle qui « plonge l’esprit dans la contemplation des choses éternelles » (Cole, Essai sur le paysage américain[11]).

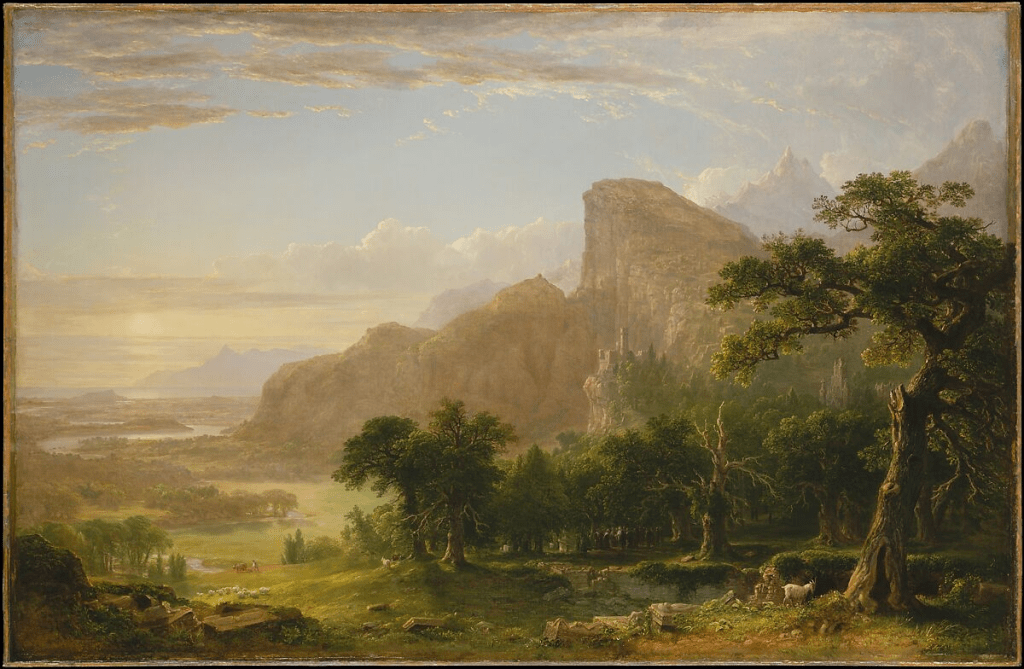

Une deuxième peinture, influencée par Claude le Lorrain, L’État pastoral ou L’État arcadien, montre une scène idyllique sous un soleil clair mais adouci d’un milieu de matinée. Au loin, un temple évoque les débuts de la religion. Un berger garde un troupeau, tandis qu’un vieillard trace des dessins géométriques sur le sol. Ce deuxième stade, sorte de Paradis retrouvé, montre la nature sous l’aspect d’un jardin cultivé, terre à la fois sauvage et domestiquée, idéal mythique américain – et idéal pour l’artiste qui écrit dans son Essai : « Nous sommes encore dans l’Éden ; le mur qui nous tient hors du jardin, c’est notre ignorance et notre folie ».

Dans la troisième peinture, Le triomphe de l’Empire (ou La Consommation de l’empire), le soleil de midi baigne un fantastique ensemble architectural, summum d’arrogance culturelle. Sur la droite, quatre colonnes soutiennent une gigantesque femme de pierre. Visiblement, une société avide de luxe et de plaisirs oublie toute modération, tandis que rétrécit la nature. La population, massée sur les balcons et sur les quais, semble dans l’attente d’une catastrophe. Cole, qui ne peut pas ne pas penser au destin de l’Amérique, écrit alors que l’union des Etats finirait par s’effilocher et qu’un « pur gouvernement républicain » n’aurait que peu d’avenir. Avant de conclure : « Il n’y a pas de perfectibilité en ce monde ».

La quatrième scène, La destruction de l’Empire, offre un panorama d’apocalypse, sans doute inspiré de la Chute de Babylonede John Martin. Le retour des éléments déchaînés répond à la violence et au carnage. En fin d’après-midi, un ciel orageux et sublime jette quelques lueurs inquiétantes sur un paysage de mort. La dominante rouge sang de la toile reflète le chaos qui ravage la cité jadis glorieuse. La dernière peinture, La désolation de l’Empire, décrit, par un calme clair de lune, les ruines de la civilisation disparue, envahies progressivement par la végétation. Une colonne corinthienne qui se dresse seule au milieu du désastre sert ironiquement de refuge aux oiseaux. Dans ce spectacle presque irréel, on ne distingue que les montagnes et la lagune, témoins silencieux de la grandeur et de la décadence des aspirations humaines. Cole commente ainsi l’absence d’humanité dans cette dernière toile : « aucune silhouette humaine – peut-être un oiseau solitaire : un effet de calme et de silence. Ce tableau doit sonner le glas de la grandeur défunte ; on peut l’appeler l’état de désolation ». La leçon est claire : seule l’harmonie entre Dieu et l’homme, entre la nature et la civilisation, peut préserver les chances de l’Amérique future, à condition que la nation ne succombe pas aux sirènes du matérialisme. Cole avait choisi ces vers de Byron pour épigraphe, tirés de « Childe Harold » : « D’abord la liberté puis la gloire ; quand tout cela disparaît, / Il n’y a plus qu’appât du gain, vice et corruption ».

Tout n’est peut-être pas terminé. Á l’aube s’éveillera une vie nouvelle et le cycle se répétera avec la naissance d’une nouvelle civilisation ignorante de celle qui l’a précédée. Seule la montagne et la lagune partageront le même secret. Sans doute Cole tente-t-il de convaincre ses compatriotes de la primauté des cycles dans l’histoire humaine, tout en sachant en fait que ce peuple neuf ne comprend que le progrès linéaire.

Dans son roman The Deerslayer (1841), James Fenimore Cooper montre le caractère transitoire de l’humanité à travers les âges. Á la fin ne subsistent que la forêt et les collines environnantes, alors que la civilisation est réduite à des traces. Au début du roman, l’auteur écrivait ces mots révélateurs (frôlant le truisme, à vrai dire) : « Le cercle éternel des saisons est ininterrompu ». Sic transit gloria mundi… C’est le même message que livre Bryant dans « The Evening Wind », quand il évoque « le cercle de l’éternel changement, / Qui est la vie même de la Nature », et dans « A Forest Hymn », quand il s’adresse en ces termes au créateur : « Mon coeur est frappé de terreur lorsque je pense / Au grand miracle qui se perpétue, / Dans le silence qui m’entoure – travail qui continue / Ta création, achevée, et pourtant éternellement renouvelée »[12]. Cole, Cooper et Bryant sont ici à l’unisson. Rappelons aussi les vers de Lord Byron : « Voici la morale de toute histoire humaine ; / Le passé va se répétant. Voilà tout. » (Childe Harold, Canto IV).

Les cycles allégoriques de Cole (The Voyage of Life, The Departure/The Return, Past/Present, The Cross of the World) sont les parfaits compléments des toiles isolées qui décrivent les paysages américains. Ils commentent indirectement les aspects les plus sombres des peintures du wild, dans lesquelles une nature aussi grandiose que terrifiante renvoie l’homme, créature transitoire, à son insignifiance ultime.

L’obsession des cycles de la vie et de l’Histoire traduit un double sentiment de la part de Cole, vis-à-vis de l’Amérique. L’artiste-patriote célèbre l’éternité du décor américain et sa domestication graduelle qu’entraîne la marche des hommes vers l’Ouest. Dans le même temps, le philosophe sait que l’Empire qu’il appelle de ses vœux retombera inéluctablement dans la poussière de l’Histoire. Ne subsistera alors que la nature qui, une fois encore, prendra possession des ruines de la civilisation. On comprend mieux ainsi la prédilection de Cole pour les paysages figés dans leur splendeur originelle, annihilant l’humain. Paradoxalement, Cole ravive le sentiment nationaliste des Américains en leur révélant les beautés intactes de la nature, alors qu’il pense au fond que le seul gagnant, au bout du compte, est l’immuable wilderness. L’homme est toujours seul, à l’image du Prométhée (1847) que peint l’artiste dans une toile éponyme, et qui montre le désespoir qui accompagne l’attente du supplicié, enchaîné à la montagne. L’aigle qui va lui dévorer le foie est aussi un symbole étasunien…

Fasciné par les frontières du temps, Cole, en Américain typique, s’intéresse aussi à celles de l’espace. En ce sens, le tableau allégorique, Expulsion from the Garden of Eden, est exemplaire car il montre les deux facettes du paysage américain, aussi bien mental que physique. La division du tableau en deux parties souligne la limite qui sépare la clarté des ténèbres, le paradis de l’enfer, l’arcadie du chaos. Cole suggère sans doute que les Américains, après avoir reçu l’Éden en héritage, en ont fait mauvais usage et que Dieu les condamne à la torture de la wilderness. Sombre allégorie d’une frontière bien réelle, passage entre deux mondes inconciliables figuré par la porte ouverte dans le tableau. La porte du paradis ouvre en fait sur l’enfer.

Church et Bierstadt

Avec Church et Bierstadt, le panthéisme diffus de la Hudson River School se fait grandiloquence. Le paysage américain devient un thème épique et prend des proportions saisissantes. Les deux artistes font du continent américain le lieu d’un jeu de forces cosmiques où se met en scène la « destinée manifeste » de la nation.

Les motifs de prédilection de Church, inspirés par les terribles magnificences de la nature — montagnes, forêts vierges, glaciers, chutes d’eau (Le Niagara, 1857 ; Le Cœur des Andes, 1859; Le Cotopaxi, 1862) —, rejoignent le répertoire symbolique du romantisme européen. Church, dans la pyrotechnie incandescente de Twilight in the Wilderness(1860), voit la présence de l’Etre Divin qu’il cherchera dans les contrées les plus éloignées. Elargissant le champ de Cole, il ira aux chutes du Niagara, au Labrador, dans les Andes, trouver cet émerveillement mystique, rechercher des sujets de plus en plus grandioses. Tandis que progresse la « Frontière », les fumées du Cotopaxi se mêlent aux cascades de l’Equateur pour dire un monde encore en fusion, à peine émergé du chaos. Une peinture de tragédie cosmique à mi-chemin de la géologie et de l’allégorie biblique. Les énergies destructrices du volcan, qui peuvent renvoyer à la Guerre Civile, semblent compensées par la prémonition d’un nouveau soleil, peut-être la nation renaissante qui traverse les nuées obscures.

Le plus représentatif des peintres de la seconde génération de l’école de l’Hudson River, Albert Bierstadt, peint de grandes toiles entièrement recomposées qui s’adressent plus à l’esprit qu’à l’œil. Son luminisme d’essence philosophique et son sentiment extatique de la nature le rattachent au courant transcendentaliste. Reprenant les termes de Cole sur un mode plus optimiste, Bierstadt n’hésite pas à écrire en 1863 : « Nous sommes ici maintenant dans le jardin d’Eden ». La montagne devient le lieu privilégié de la révélation et la lumière rayonnante et divine devient le sujet même de la peinture.

Dans les toiles les plus spectaculaires de Bierstadt (Looking Down Yosemite Valley, 1865, A Storm in the Rocky Mountains, 1866, In the Mountains, 1867, Domes of the Yosemite, 1867, Sunset in the Yosemite Valley, 1868, Lake Tahoe, 1868, The Oregon Trail, 1869), l’accent est mis sur les rais de lumière traversant les nuées orageuses presque surnaturelles qui assombrissent le ciel, ainsi que sur un sentiment de profonde solitude. L’ensemble évoque clairement la théophanie que connut Moïse au pied du Sinaï. Le paysage devient ainsi la transposition plastique quasi littérale du texte de l’exode. Dans une toile élégiaque, The Buffalo Trail (1867-68), le soleil se couche sur un paysage désolé où errent quelques bisons isolés, voués à l’extinction. L’artiste, désavoué, se sent de plus en plus étranger dans son pays d’adoption, touché par des mutations qui altèrent sa pureté primitive. Il brosse une série de toiles sur ce thème dont l’atmosphère crépusculaire culmine avec The Last of the Buffalo (1888). Cette œuvre est rejetée par le comité d’admission américain, la jugeant non représentative de l’Art national. Par-delà la catastrophe écologique que constitue l’extinction d’une espèce, l’Indien sur son cheval cabré, métaphore romantique d’un combat sans issue, n’est pas très éloigné des centaures de Böcklin, dont Bierstadt partage la nostalgie. Ironiquement, l’extermination du bison chez Bierstadt correspond à une autre extinction, celle d’une certaine esthétique culturelle spécifiquement américaine.

En revanche, quelques toiles de Bierstadt frôlent la propagande favorisant l’expansion vers l’ouest. Elles sont l’équivalent pictural du mythe de la Manifest Destiny, comme The Oregon Trail (1869) qui souligne la topologie d’un Ouest prédestiné qui s’exprime à travers la religiosité du décor : l’irisation de la lumière du Nouveau Monde relève d’une loi divine. De même, Sunset in the Yosemite Valley exprime l’émerveillement que l’artiste a éprouvé la première fois qu’il a aperçu ce paysage montagneux majestueux, à l’architecture médiévale (Cathedral Rocks, la bien nommée, offre un décor digne de la fantasy) et aux nuages quasi gothiques (on dirait des oiseaux menaçants). La mystérieuse luminescence est l’augure d’une révélation. Mais ici la transcendance se met au service du nationalisme ; la beauté du paysage, la perfection visuelle offrent une métaphore de l’exceptionalisme américain et de sa destinée impériale – ce qui n’interdit pas pour autant un recours à la fantasticité.

À la fin des années quatre-vingt, Church et Bierstadt apparaissent comme les tenants d’une génération qui a fait son temps. Les sites qui faisaient naguère le succès de leur toiles, Yellowstone, Yosemite Valley, Sierra Nevada, Montagnes Rocheuses, bientôt parcs nationaux, n’ont plus l’attrait de la nouveauté. Dans les bouleversements économiques et sociaux générés par la guerre de Sécession, l’opinion connaît une crise identitaire profonde et se tourne alors vers une peinture plus narrative exaltant le caractère spécifiquement américain des acteurs, personnages illustres ou archétypaux d’une histoire en train de se construire.

Conclusion.

Paradoxalement, l’acmé du fantastique paysager chez Bierstadt sonne le glas du Sublime en Amérique, même si subsistent quelques peintures ouvertement fantastiques ou mythopoétiques (Hiawatha, Thomas Moran, 1867-68). La fin de la Frontière coïncide avec l’apparition de nouvelles modes picturales comme l’impressionnisme. Mais pendant soixante ans a triomphé une vision du décor américain qui, en dépit des apparences, a tourné le dos au réalisme photographique, privilégiant onirisme et fantasticité. Curieusement, l’œuvre de Cole, Church et Bierstadt a favorisé la double émergence de l’hyperréalisme et d’une certaine forme de fantastique symbolique ou allégorique, un langage visuel qui ne cessera d’accompagner les paysages panoramiques comme ceux du western cinématographique. En fait, la vision gothique de la wilderness dans l’art n’a jamais vraiment disparu, illustrant les tensions permanentes entre nature et culture.

Conformément à une doctrine du XVIe siècle, on accèderait à la compréhension du divin à travers un jeu d’énigmes et à la faveur d’une certaine « stupeur contemplative »[13]. Autrement dit, l’illumination serait proportionnelle à l’obscurité mise en place par l’artiste[14]. L’énigme fantastique servirait ainsi d’antichambre à une révélation mystique occulte, tapie, pour ainsi dire, au-delà de la toile et sans doute au-delà des intentions du peintre. Cole, Church et Bierstadt ont obligé la nature à confesser ses rêves merveilleux ou monstrueux. Merveilleux dans le cas de Cole recherchant un sens de l’immanence d’une divinité universelle ou dans celui de Church avide de révéler au public un Nouveau Monde paradisiaque. Merveilleux et monstrueux dans le cas de Bierstadt, le sublime de la nature ressortissant à la fois à une symphonie universelle et à la démesure terrifiante d’un décor gothique : l’incandescence peut aussi bien marquer l’entrée des enfers que celle de l’éden. Il y a là une véritable « monstration» du paysage américain

La Nature est un mystère selon Emerson. Elle est « un langage », écrira-t-il dans son Journal. Un langage que des peintres ont tenté d’illustrer, offrant les bases d’une véritable modernité dans le traitement du décor. Trois romantiques avides de représenter «l’impossible et pourtant là » et qui défendaient avant tout le droit à l’imagination, cet éternel retour.

[1] D. H. Lawrence, Études sur la littérature classique américaine, Paris, Ed. du Seuil, 1948 (Trad. de Thérèse Aubray).

[2] M. Wigglesworth, « God’s Controversy with New England », Early American Writing, Penguin, New York, 1994, p. 209 (Trad. M. Michaud).

[3] Ibid., p. 5 (Trad. de M.-P. Chérel).

[4] O. Turner, Pioneer History of the Holland Purchase of Western New York, Buffalo, Jewett, Thomas, and Co., 1849, pp. 18-19 (Trad. de M.-P. Chérel).

[5] W. Bartram, Travels, New Haven, Conn., F. Harper ed., 1958, p. 25 (Trad. de M.-P. Chérel).[6] Voir D. A. Ringe, The Pictorial Mode, The University Press of Kentucky, p. 129.

[7] Voir F. S. Frank, Introduction, Through the Pale Door. A Guide to and through the American Gothic, New York, Greenwood Press, 1990, pp. IX-XVII.

[8] W. C. Bryant, traduit par P. Leyris, Esquisse d’une anthologie de la poésie américaine du XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1995, pp. 33-34.

[9] Voir P. Carmignani, « L’Esprit des lieux », in Cycnos, Espaces et paysages des États-Unis, A. Muraire ed., Vol. 15, n° 1, Université de Nice-Sophia-Antipolis, 1998, p. 9.

[10] W. C. Bryant, « A Walk at Sunset », Poems, London, Kegan Paul, Trench, Trübner, 1890, p. 43 (Trad. de M. Michaud).

[11] Voir T. Cole, Essai sur le paysage américain, Paris, Michel Houdiard, 2004, trad. de L. Guillaud.

[12] W. C. Bryant, Poetical Works, Roslyn Edition, New York, 1903, pp. 80-81 (Traduction de M. Michaud).

[13] R. Caillois, Au cœur du fantastique, Paris, Gallimard, 1965, p. 71.

[14] Ce que nous avons tenté de démontrer dans notre ouvrage Le Sacre du noir (Lyon, Cosmogone, 2019).

En savoir plus sur Le Collège des Temps

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.